اللغة المقدسة: كيف تشكل العربية مفتاح الوصول إلى القرآن؟

في البدء كان الصوت. لا صوت البشر، بل صدى أزلي يشقّ ظلمة…

في لحظةٍ من لحظات الغسق العقلي، حين تتداخل خيوط الفجر مع ظلال العتمة، يقف الإنسانُ مذهولًا أمام المرآة الكبرى للكون، يسألها: “هل أنا ميزان الأشياء، أم أن هناك ميزانًا فوقي؟”. إن العقل الذي طالما أنشد نشيد السيادة، ورفع لواء التمرد على كل سلطانٍ لا يُقاس بالمقاييس، يجد نفسه، في حضرة الوحي، كطفلٍ أمام محيطٍ لا يعرف له شاطئًا. في هذا المفصل العميق، حيث تتقاطع دروب الفلسفة والدين، تنبعث الأسئلة: هل الشريعة تُحاكم إلى العقل، أم أن العقل هو الذي يُقنّن في ضوء الشريعة؟ وما حدود العقل أصلًا، وما الذي يبرّر له أن يحاكم شيئًا لم يُخلق على شاكلته؟

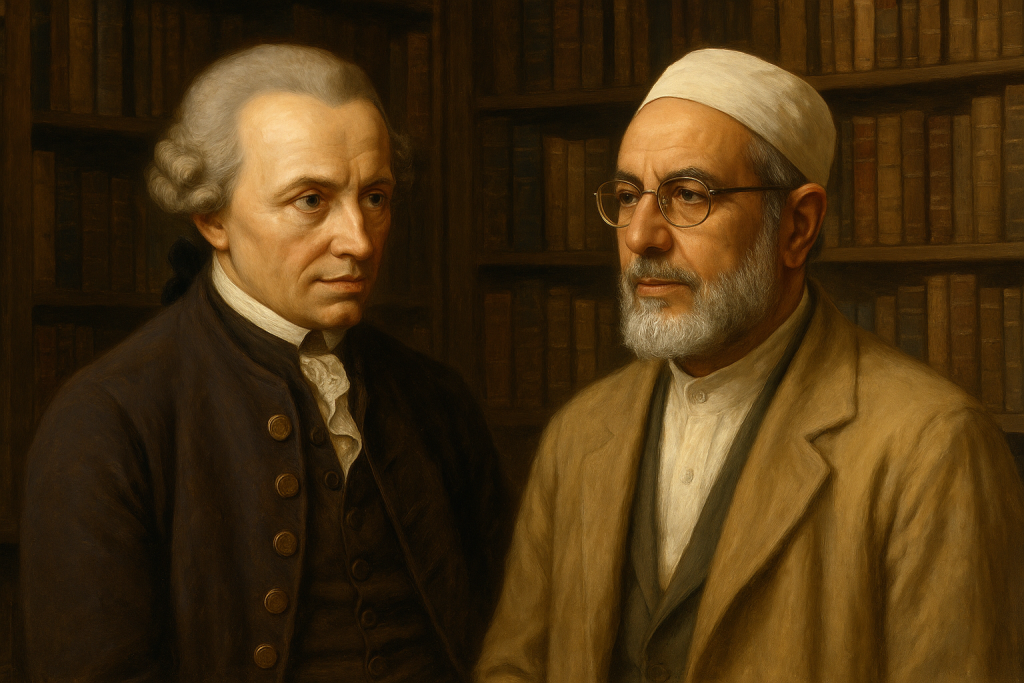

عندما وقف كانط، بعينيه الزرقاوين وبصيرته الممزقة بين الإيمان والنقد، ليعلن أن العقل ليس مطلقًا كما ظنه فلاسفة التنوير، كان كأنه يقرع جرسًا في سماء الفكر: “قف! هنا تنتهي قدرة العقل على المعرفة!”. في كتابه الفذّ “نقد العقل المحض”، لم يهاجم الدين، بل هاجم العقل حين يتطفل على موائد الغيب. أراد أن يقول: هناك معرفة لا تأتي من التجربة ولا من التحليل، بل من شيء أسمى، لا تدركه أدواتنا المعرفية المعتادة. في مفردات فلسفية صارمة، رسم حدودًا للعقل البشري، حدودًا تمنعه من أن يتجاوز إلى ما وراء الظواهر، إلى ما أسماه “الشيء في ذاته”.

مثال ذلك، أن كانط فرّق بصرامة بين “العالم كما يظهر لنا” (phenomena) و”العالم كما هو في ذاته” (noumena). فحين نتحدث عن الله أو الروح أو الخلود، فإننا لا نملك تجربة حسية تُثبتها ولا مفاهيم عقلية خالصة تُنتجها. إنها أفكار تنظيمية، كما سماها، تسهم في ضبط السلوك الأخلاقي وتنظيم العقل، لكنها ليست معارف بالمعنى التقليدي. فحين يقول الإنسان مثلًا: “أن هناك إله عادل سيجازي الظالمين”، لا يعني أنه يمتلك برهانًا رياضيًا على ذلك، بل أن هذه الفكرة تحفّزه أخلاقيًا وتوجّهه وجوديًا. هكذا يتشكل ما بعد حدود العقل: ليس نفيًا لما وراءه، بل اعترافًا بعجز أدواته أمامه.

هنا، في هذه المساحة المعتمة التي لم يجرؤ فلاسفة الغرب على عبورها إلا تائهين، يمكن أن يطلّ الخطاب الإسلامي ليعلن حضوره. الشريعة ليست محاولة بشرية لفهم الحياة، بل هي تجلٍّ للمعنى من عَلٍ. ليست نصًّا لغويًا يُقرأ كأي أدب، بل هي نور، لا يُقرأ إلا من موقع السجود لا التمرد. وما بين السجود والتمرد، يكمن مصير العقل: أن يكون أداةً للفتح أو قيدًا للكفر.

طه عبد الرحمن، المفكر الذي كتب بالحبر والدمع، لم يقف عند أسوار كانط، بل تسوّرها ودخل. أخذ من نقد العقل المحض نواته الصلبة: أن العقل محدود، وأنه لا يملك مفاتح كل شيء، وأن الغيب ليس مجالًا معرفيًا للعقل، بل ميدانًا للوصال الروحي. لكن طه لم يكتفِ بذلك، بل زاد: العقل لا يكون عقلًا بحق إلا إذا ارتبط بالأخلاق وخضع للوحي، لا تحقيرًا لذاته بل تحقيقًا لحقيقته. وهكذا ظهر ما أسماه “العقلُ المؤيَّدُ”، مقابل “العقلِ المجرد”، العقلُ الذي لا يرى في الشريعة خصمًا بل مرشدًا.

مثالٌ ساطع على هذا هو ما طرحه طه في كتابه “روح الدين”، حين فرّق بين المعرفة المنتجة بالعقل المجرد والمعرفة المنكشفة في سياق التزكية. فالعارف بالله -بحسبه- لا يقتصر على البرهان، بل يتخلق بالبرهان ويتهذب به حتى يستحيل إداركا مباشرا. وتطبيق ذلك واضح في كيفية تعامله مع المفاهيم الفلسفية الكبرى: كالحرية، والتي لا تُفهم عنده كتحللٍ من القيد، بل كقدرة روحية على الانفكاك من سلطان الهوى، والخضوع للحكمة الإلهية. وهكذا تنقلب المعايير: لا يعود العقل هو الحَكم النهائي، بل يصبح المستنير بوحيٍ يسمو عليه.

لكن المفارقة التي يعجز عنها الفكر السطحي، أن كثيرًا ممن ينادون بـ”تحرير العقل” من سلطة النص، إنما يخضعونه لسلطات أخرى: كالحداثة، والغرب، والتاريخانية، والتفسير النفسي. يهربون من سلطة الغيب إلى استبداد المفهوم المتغير. يعلنون الثورة على النقل، ثم يُؤسّسون معابدهم فوق محراب التأويل البشري. يظنون أنهم حرروا العقل، لكنهم في الحقيقة كبلوه بقيود لا مرجعية لها إلا الأهواء.

من هنا، نفهم كيف أن ما يبدو صراعًا بين العقل والنقل، هو في جوهره صراعٌ بين نوعين من العقليات: عقلٌ يطلب الحقيقة بتواضع، وعقلٌ يطلب الهيمنة بغطرسةٍ وتبجُّح. إن الشريعة لا ترفض العقل، لكنها ترفض تأليهه. ومن أعظم نُذِرِ الخرابِ أن نُحاكم خطابًا ربانيًا إلى عقلٍ لم يفهم ذاته بعد، ولم يسبر أغوار محدوديته!

وإنْ تأملنا في واقع الفكر الإسلامي اليوم، رأينا أن كثيرًا من محاولات “تحديث الشريعة” تنطلق من العقلانية الغربية، دون مساءلتها! تُراد الشريعة أن تكون ديمقراطية، نسوية، تاريخية، إنسانوية… لا لشيء، إلا لأن العقل الغربي قرر أن هذه هي القيم العليا! كأننا نُعيد تأسيس الإسلام وفق هوى فلسفي مستورد. هنا، يظهر دور النقد الكانطي — لا لنخضع له، بل لنُوظفه: إن العقل الغربي نفسه اعترف بحدوده، فكيف نأخذه معيارًا نحاكم إليه وحي السماء؟!

إنَّ ما تقدمه الفلسفة الكانطية من تحديد صارم لمجال المعرفة، يفتح الباب أمام التأسيس لنظرية إسلامية في المعرفة، تعترف بالعقل، وتُجلّه، لكنها لا تمنحه صلاحية إصدار الأحكام النهائية. فالوحي، في الرؤية الإسلامية، ليس “معطى معرفيًا” فقط، بل هو نور، وهداية، وبيان، وشفاء. والعقل، في هذه الرؤية، ليس سلطة مطلقة، بل عبدٌ مأمور، إذا خضع استنار، وإذا استكبر أظلم.

وهكذا، حين نستلهم من كانط حدود العقل، ومن طه عبد الرحمن أفق الروح، لا نسعى إلى صياغة فهم جديد للشريعة، بل إلى ترسيخ موقعها في البناء المعرفي على نحو يوقظ العقل من غفلته عن مقامها. إننا لا نعيد تأويل النص، بل نعيد تأهيل أدواتنا لفهمه؛ لا بمنطق الشك والفهم المشروط بالمألوف العقلي، بل بمنطق التزكية والتلقّي. فالنص ليس مجالًا للمناورة العقلية، بل مجالًا للهداية؛ نقرؤه لا لنحاكمه، بل لنتهذب به.

ليست القضية صراعًا بين قديم يتشبث بالتقليد وجديد يتعطش للتجديد، ولا بين الدين والفكر كما يحلو للبعض أن يصورها، بل هي أعمق من ذلك: إنها مفترق وجودي بين عقلٍ خضع لنداء السجود كما أمره ربه، فسجد، وبين عقلٍ استنكف واستكبر، وقال: “أنا خير منه”. فمن لم يسجد للحق، سجد لغروره، ومن لم يؤيّد عقله بنور الوحي، عبد هواه.

إنه الاختيار الفاصل، بين عقلٍ يُضيء الطريق، وعقلٍ يتوه في مراياه.

Join the Discussion